Venerdì 30 Maggio 2025 10:05

“L’acqua Tofana”

Teatro Manzoni -Mogli avvelenatrici nella Roma del ‘600- Di Marina Pizzi Regia Silvio Giordani Con Angiola Baggi (Giovanna De Grandis), Maria Cristina Gionta (Gerolama Spana), Maddalena Rizzi (Maria Spinola), Laura Mazzon (Francesca Floris), Luca Negroni (Narratore), Emiliano Ottaviani (Inquisitore) Musiche Stefano De Meo Costumi Sorelle Ferroni “Era venuta in Roma dalla Sicilia con alcune malvagie [...]

L'articolo

“L’acqua Tofana”

proviene da VIVIROMA

.leggi la notizia su VIVIROMA

“Era venuta in Roma dalla Sicilia con alcune malvagie femmine, certa maniera di veleno, tanto fiero ed agevole a comporsi, quanto impossibile a conoscersi non distinguendosi né il sapore né il colore dall’acqua pura ed uccidendo con malattia di pochi giorni, senza verun di quegli accidenti che non sono comuni alle infermità ordinarie. Dando altresi una morte desiderabile ad ogni sorta di cristiano, come quella che dava tempo ed agio di provvedere all’eterna salute coi sacramenti.”

Siamo in compagnia di Simona Feci, autrice del libro “L’acquetta di Giulia” e docente di Storia del diritto medievale e moderno presso l’Università L’Orientale di Napoli, e Michele Di Sivo, già direttore dell’Archivio di Stato di Viterbo e docente di Archivistica all’Università degli Studi Roma Tre e di Archivistica speciale, Archivi giudiziari e Storia delle istituzioni giudiziarie presso la Scuola di Archivistica Paleografia e Diplomatica dell’Archivio di Stato di Roma.

In un periodo come il nostro in cui si parla tanto di femminicidi, donne vessate, malmenate e maltrattate dai propri mariti si macchiano di omicidi servendosi di un ritrovato proveniente dalla Sicilia che prende il nome dalla donna che lo inventa, Giulia Tofana. Era una mistura insapore, incolore ed inodore molto semplice da preparare in casa, a base di arsenico, antimonio e limatura di piombo con cui si otteneva un potente veleno. Somministrato in piccole dosi in bevande o alimenti, provocava il vomito, poi la febbre e a distanza di quindici, venti giorni una morte non sospetta. Almeno finché la capillare diffusione non allenta le maglie della segretezza.

Siamo a Roma nel lontano gennaio del 1659, quando fu scoperta un’ampia rete di donne coinvolte nella produzione, vendita e somministrazione dell’acqua tofana, utilizzata per porre fine alla vita di mariti indesiderati. Le donne operavano clandestinamente già da qualche anno, nascondendo le loro azioni omicide dietro le morti provocate tra il 1656 ed il 1657 dalla peste.

Attraverso le 1.500 pagine provenienti dagli archivi storici, si ricostruiscono le vicende e i personaggi coinvolti grazie alle testimonianze e alle confessioni raccolte fino al processo, ma non si sa il numero delle vittime, che forse raggiungono qualche migliaio.

Cinque donne vennero scoperte, processate e condannate all’impiccagione a Campo de’ Fiori nei primi giorni di luglio. Ma ce ne furono altre coinvolte nel processo che però riuscirono ad ottenere condanne più miti, tra cui l’esilio o gli arresti domiciliari.

Il racconto ci porta per le buie e fetide vie degradate di una Roma barocca, sorda e cieca difronte alla critica condizione femminile.

Troviamo tre donne finite sul banco degli imputati grazie a testimonianze, delazioni e al lavoro di infiltrati della polizia dell’epoca, i birri, che sotto copertura riescono a scoperchiare questo vaso di Pandora.

Il palco, completamente svuotato, ospita solo tre sedie in un buio trafitto da un bell’effetto di luci. Il loro stile, così come i costumi degli attori, si ispirano a quell’epoca.

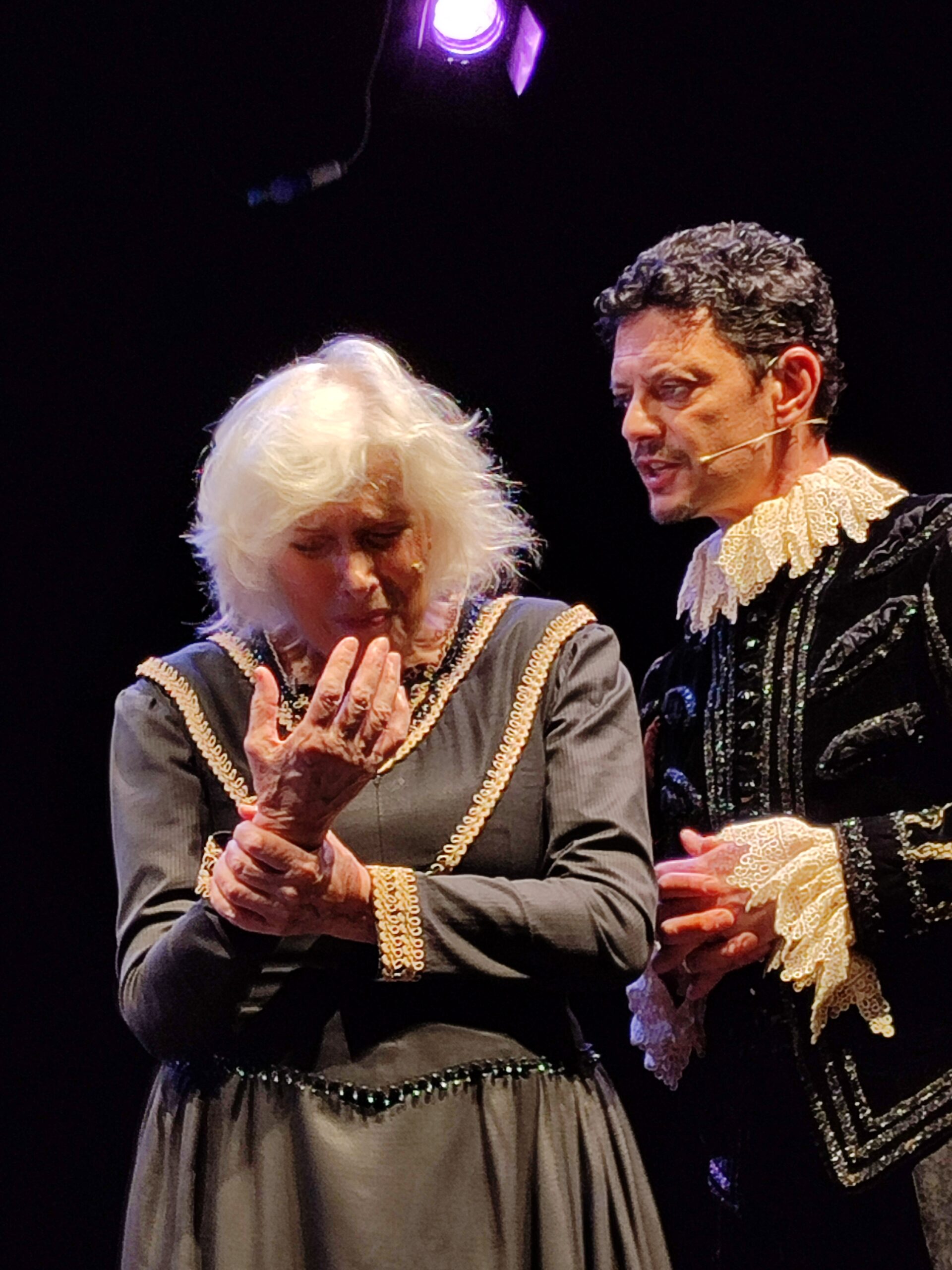

Attraverso il testo e la bravura degli attori saremo catapultati in in un’ aula di tribunale della Roma del ‘600, mentre la temibile figura di un incalzante e severo inquisitore cercherà di dipanare la fitta nebbia fatta di solidarietà ed omertà femminile, cercando di smontare la difesa delle donne.

Durante le scene un narratore si sofferma sui contorni della storia, approfondendoli. Si muove come un’entità astratta tra i personaggi quando questi rimangono come congelati, immortalati in un quadro immaginario con le loro sofferte emozioni.

Nella scena irromperà anche la serva pettegola della produttrice del veleno, che tra paure e sensi di colpa minerà la difesa della sua padrona, aiutando con la sua testimonianza a smascherare i confusi retroscena.

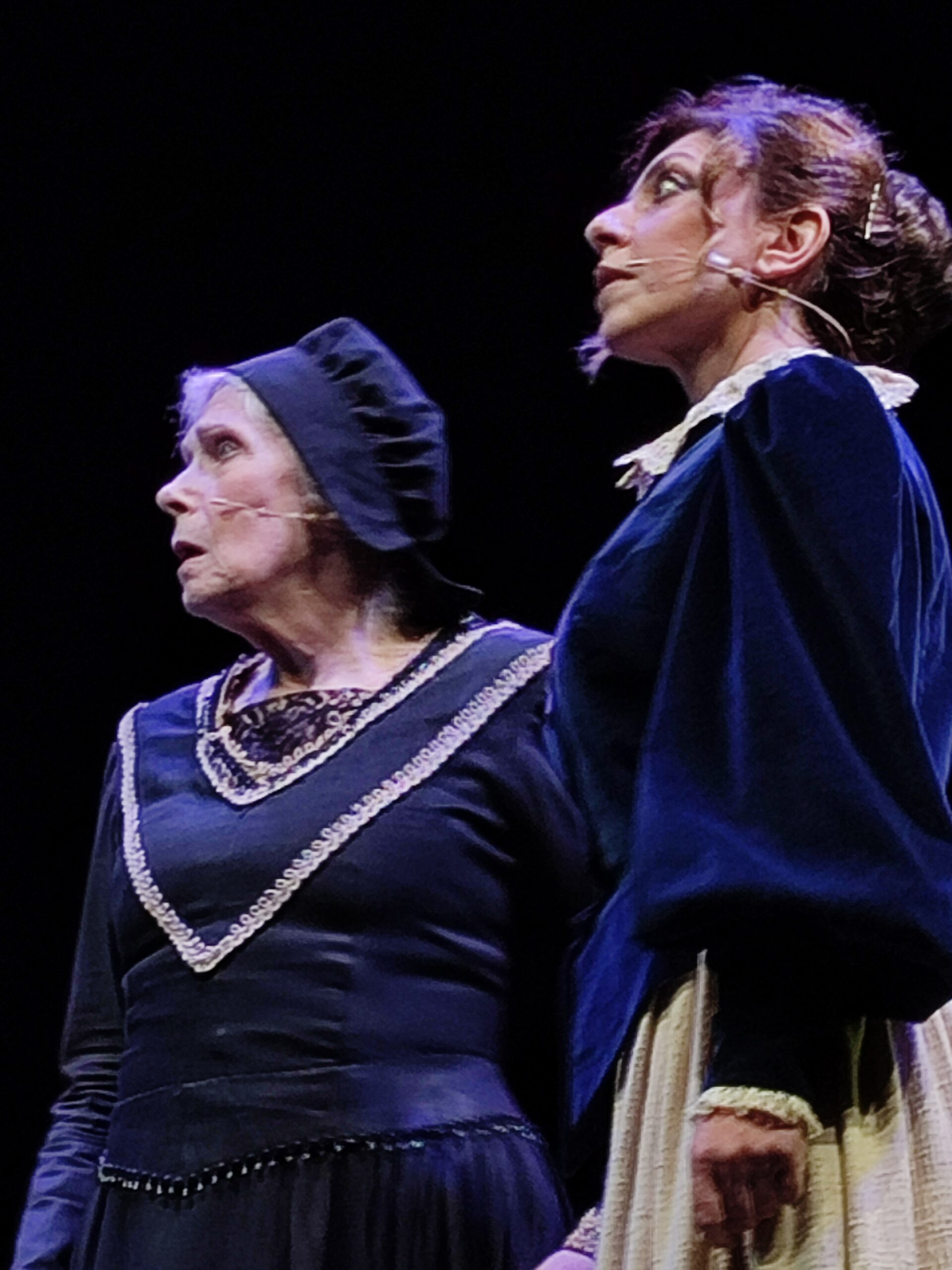

Lo spettacolo comincia proprio con l’ingresso della serva. Laura Mazzon che la impersona, entra cantando a cappella con la sua bellissima voce introducendoci così nella storia. Poi, in una lenta, sofferta e tetra processione, compaiono le altre tre donne, visibilmente meste e sconfortate, che verranno giudicate dopo essere state sapientemente incalzate da Emiliano nei panni dell’inquisitore.

Le tre donne sono Maria Cristina Gionta, figlia di colei che ha inventato l’acqua velenosa e che si presenta con un carattere ruvido e per nulla remissivo, anzi, piuttosto combattivo. Scaltramente, l’angelo vendicatore di povere donne umiliate e percosse tiene testa all’inquisitore eludendo le sue domande o giustificandosi con tesi che ne sottolineano le capacità difensive. Maria Cristina dona a questa donna una grinta dai risvolti moderni, quelli di una donna stanca di essere sottomessa e che si erge a difesa delle sue deboli compagne, pur infrangendo la legge. Un bel personaggio brillante, sfavillante, atipico, vivo e combattivo, che colpisce ammalia e piace.

Una donna che sembra aver imparato a sottostare alle leggi maschili. Ma in altri momenti ha un’indole quasi perversa, se non demoniaca.

Nei suoi sguardi vacui, rassegnati e persi da bambola senza vita, riaffiora come la brace sotto la cenere una rabbia impotente che sembra non sapere come incanalare e che comincia a brillare nei suoi profondi occhi spenti. Si troverebbe in una fase evolutiva precedente a quella del personaggio di Maria Cristina Gionta: pronta ad esplodere ma ancora incapace di farlo e per questo frustrata.

Angiola Baggi è emozionante e commovente nei panni di una donna distrutta dai sensi di colpa e dalla paura. Completamente sottomessa e schiacciata dalle sue azioni, cerca nel pentimento un’assoluzione, un perdono. Il suo sguardo è sofferente, tremolante, divorato dalle sue colpe e nonostante le vessazioni patite trasuda sempre un grande senso di colpa che sembra ancestrale, insito nel suo DNA.

Laura Mazzon, la serva già nominata, confessa proditoriamente le colpe della sua padrona. L’aspetto e gli atteggiamenti sono quelli di una figura popolana, ignorante e gretta, che parla un dialetto con cui si incespica nel cercare di dire la sua verità. Impacciata e divertente, spezza il dramma che pesa sulle tre donne e attutisce l’impatto del fastidioso incalzare dell’inquisitore.

Dietro a questo atteggiamento che la rende simpatica e piacevole, si nasconde invece un personaggio odioso, talmente condizionato dalla sua grettezza da non tentare neanche la ribellione, anzi, lecca le mani del padrone che l’ha finora percossa e svilita.

È la donna perfetta per quel periodo, succube e servile oltre la decenza, non riesce a comprendere quanto sia schiava della sua condizione e suddita nei confronti degli uomini. Preferisce allora rompere questo patto non scritto di solidarietà femminile e rimanere com’è. Forse non sa gestire quella libertà che potrebbe ottenere e preferisce le catene. Alla fine però si ritaglia anche uno spazio per farsi commiserare.

Paradossale che donne vessate e schiavizzate, finalmente libere dai maltrattamenti, cadano nuovamente imprigionate da quella stessa legge che non ha saputo tutelarle, costringendole ad agire in maniera criminosa. Ora, dall’alto del suo pulpito, la stessa legge le giudica severamente e senza attenuanti.

Emiliano Ottaviani è severo, strutturato, serioso, cavilloso, pungente e sarcastico. Rappresenta divinamente la legge parziale, ma soprattutto il potere maschile che non può e non deve comprendere quella che è la ribellione della donna alla dimensione patriarcale.

Si muove con sicurezza cercando di destabilizzare e di dividere le donne, ha un incedere nobile e sicuro di sé facendosi spazio tra i cavilli giudiziari, mezze verità e pettegolezzi. Non ha empatia verso le indiziate, anche se rappresenta una giustizia ingiusta. Emiliano riesce a dare forza a questo personaggio che deve tener testa alla scaltra accusata principale con cui duella verbalmente, creando dialoghi emozionanti ed appassionanti.

Si utilizza un linguaggio che riporta inevitabilmente a quel passato, così come le movenze, molto eleganti e coreografiche accentuate da profonde e mirate espressività che esaltano i dialoghi e gli stati d’animo. Belli anche i picchi emotivi che coinvolgono e colpiscono lo spettatore rendendolo sempre più partecipe dell’ amara vicenda.

Uno degli aspetti che mi ha colpito, è come la spiegazione storica fatta nell’introduzione si sposi perfettamente con l’interpretazione ed il racconto teatrale, creando un riuscito connubio. È come se la stessa vicenda fosse raccontata con un linguaggio differente, uno storico e l’altro prettamente emotivo, che insieme finiscono per affascinare ed entusiasmare ancora di più. Una proposta molto particolare, emozionante e suggestiva, ben scritta ed interpreta.

L'articolo

“L’acqua Tofana”

proviene da VIVIROMA

.